皆さんこんにちは。yossyです。

電子工作をしているとき「回路の信号を見てみたい」と思ったことはありませんか?

回路がうまく動かなかったり、PWMが実際どうなってるのか気になったりすることがある思います。

そこで今回紹介するのは、多機能オシロスコープ「FNIRSI DSO-TC3」です。これは、オシロスコープ・信号発生器・部品テスターが1台にまとまった電子工作初心者にも扱いやすい計測器です。

本記事では、DSO-TC3のスペックや使い方はもちろん、実際に測れる波形・測れない波形まで、写真付きで分かりやすく解説します。

多機能オシロスコープ DSO-TC3

今回紹介するオシロスコープはFNIRSIのDSO-TC3です。

このオシロスコープは「オシロスコープ」「信号発生器」「部品テスター」が1つにまとまった3 in 1の多機能型オシロスコープです。

スペック

このオシロスコープのスペックはこんな感じ。

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| デバイス仕様 | 製品サイズ:79×103×31mm 重量:約135g(実測) 画面:2.4インチTFT液晶・LEDバックライト バッテリー:充電式リチウム電池内蔵 充電端子:USB Type-C 5V |

| オシロスコープ | 帯域幅:500 kHz/サンプリングレート:10 MSa/s/トリガー:Auto・Normal・Single/電圧測定:最大±400 V(x10プローブ使用時) |

| 信号発生器 | サイン波・方形波・パルス・三角波・ランプ・DC の6波形(1–100 kHz、最大3.3 V出力) |

| 部品テスター等 | 抵抗・コンデンサ・トランジスタ・ダイオード・インダクタ・温湿度センサー(DS18B20、DHT11)・IRリモコン解析など |

x10プローブを使えば、最大400Vまで測定できるようになります。

DSO-TC3で見れる波形・見れない波形

オシロスコープの性能について、数字で書かれてもわかりにくいので「見れる波形」と「見れない波形」を比べてみます。

見れる波形

- マイコン(Pico、Arduinoなど)のGPIO信号

- PWM信号(〜数十kHz程度)

- センサーのアナログ出力(温度、光、圧力など)

- オーディオ信号(人の声や音楽の低〜中音域、〜20kHz)

- モーターやLED駆動回路の電圧波形

見れない/苦手な波形

- 高速デジタル信号(SPIの数MHz通信、USB信号など)

- FMラジオやWi-Fiのような高周波(MHz〜GHz帯)

- 高速クロック

- 精密なオーディオ解析

I2Cについては100kHzならなんとか見れましたが、400kHzになると厳しい感じです。

入力が1chなので、「クロックとデータを同時に見る」みたいなことはできないので注意が必要です。

価格・購入先

価格はおよそ7400円です。

購入先はAmazonやAliExpressで買うことが出来ます。アリエクはセールやクーポンでAmazonより安くなることが多いので、アリエクでの買い物に慣れている人はそちらで買うと安く買えます。

Amazonは国内発送なので配送速度を重視するならAmazonで買うのがいいですね。

注意点としては、x10プローブが付いていない場合があるのでよく確認してから購入することをおすすめします。

x10プローブ付き

外観・同梱品

外観

プラスチックですが質感が良くて、安っぽさはあまり感じません。

バッテリー内蔵で小型なので、持ち運びに便利ですね。

yossy

yossy物が多くなりがちな電子工作中の机の上ですが、コンパクトなので扱いやすい!

後ろにはスタンドが付いているので立てて使うこともできます。

同梱品

- ワニ口プローブ

- 3色プローブ

- Type-Cケーブル

- 説明書

説明書ですが、付属しているものは日本語がないので、公式サイトから日本語版の取説を確認しましょう。

ちなみに、x10プローブ付きを買った場合、プローブがチャック付きのポーチのようなものに入ってくるので、これに本体やワニ口プローブを入れて持ち運ぶのが良さそうです。

使い方を紹介

ここからは、実際にDSO-TC3を使って計測を行う方法を簡単に紹介します。

電源ONは左下の赤いボタンを押します。(OFFは長押し)

オシロスコープ機能

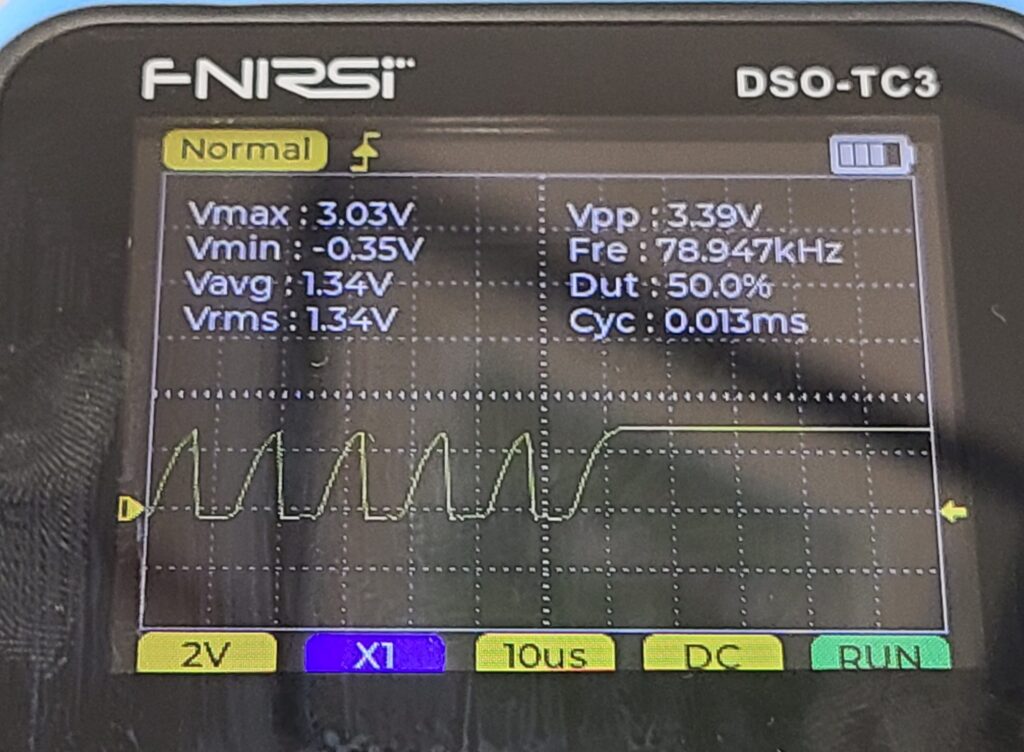

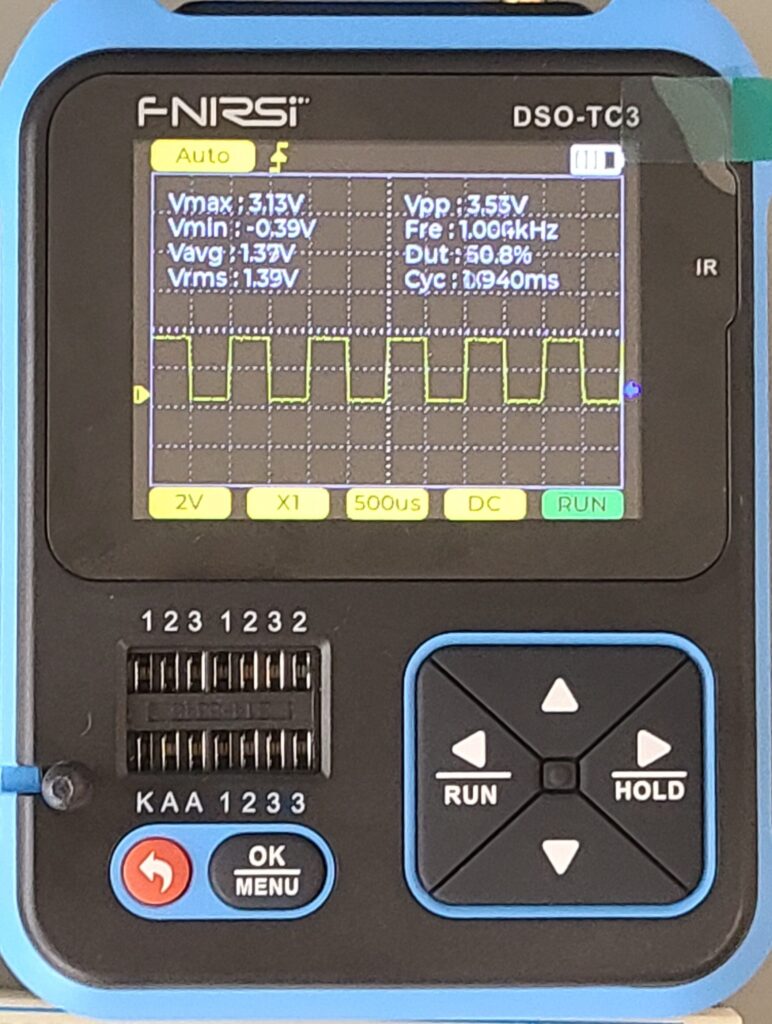

今回はラズピコからPWM出力させたものを計測してみます。

本体上部のDSO端子にケーブルを接続して、メニュー画面からオシロスコープを起動します。

起動するとこのような画面になるので、クリップをラズピコにつなぎ、各種設定をしていきます。

それぞれの表示の意味を解説します。

上部表示

- Auto

トリガーモードが「AUTO」になっている(信号がなくても画面更新する) - 黄色の波形

1kHzの矩形波(PWM)を表示中 - 黄色の矢印(左端と右端)

左の矢印:波形の位置

右の矢印:トリガーレベル

中央の波形情報(白文字)

- Vmax → 信号の最大電圧

- Vmin → 最小電圧(ややマイナスはプローブ/GNDノイズの影響)

- Vavg → 平均電圧

- Vrms → 実効値電圧

- Vpp → ピークtoピーク電圧(最大値−最小値)

- Fre → 周波数

- Dut → デューティ比

- Cyc → 1周期の時間

下部の黄色バー

- 2V → 縦軸スケール

- X1 → プローブ倍率(x1設定)

- 500µs → 横軸スケール

- DC → カップリング(DCカップリングで直流成分も表示)

- RUN → 計測が走っている状態(STOPだと波形は止まる)・左矢印長押しで切り替え

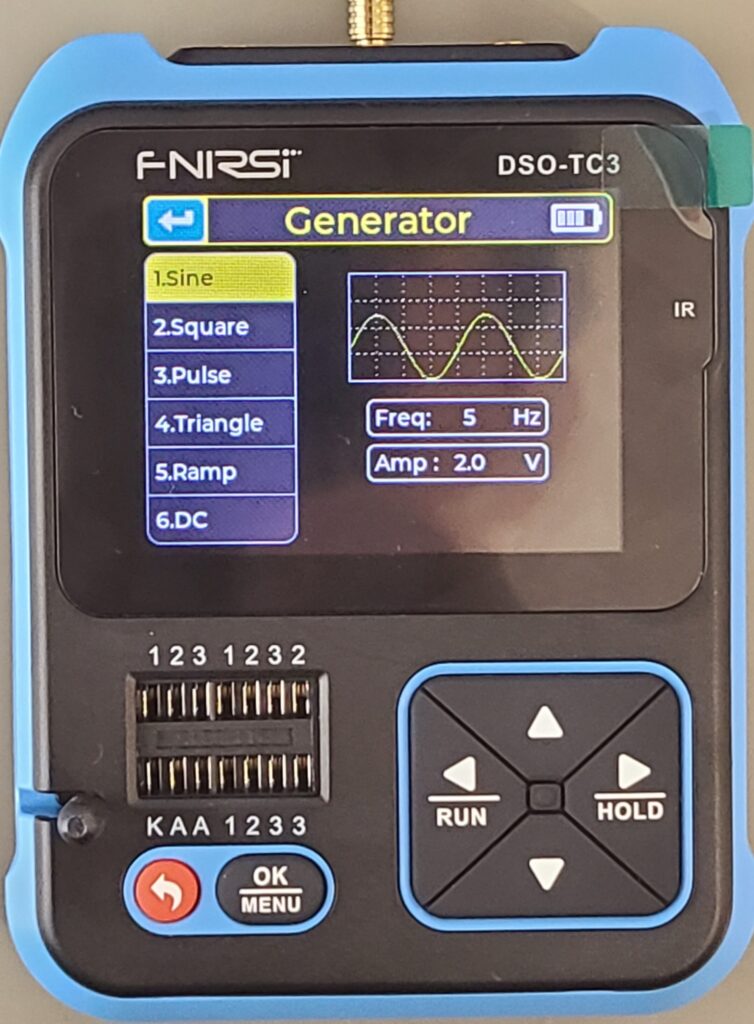

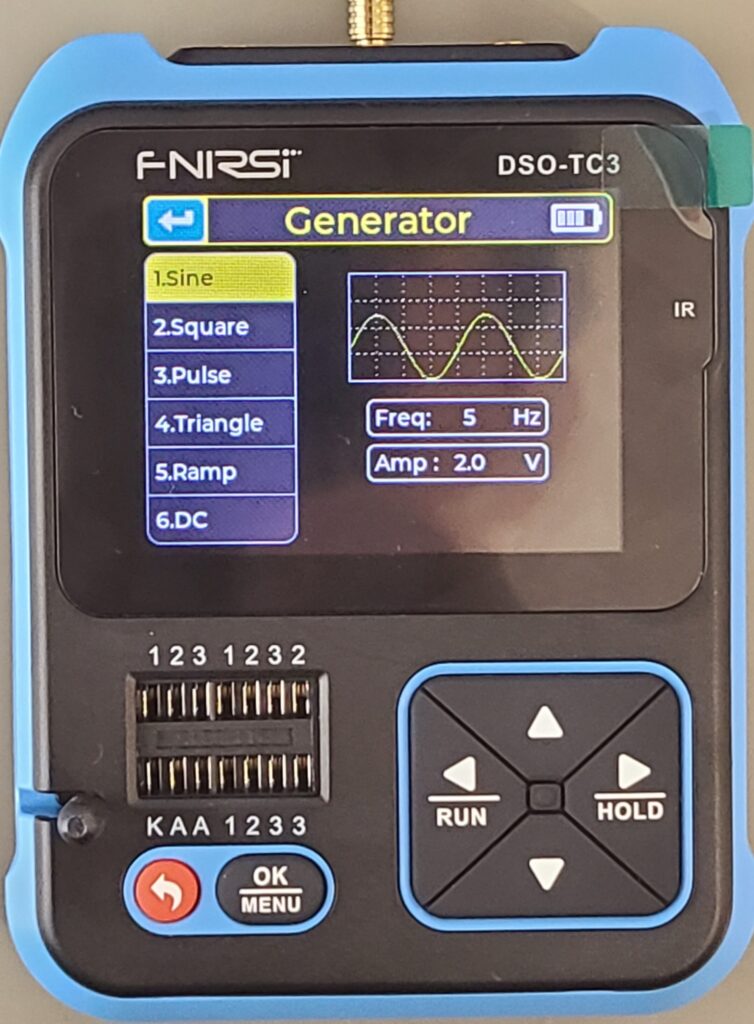

信号発生器

DSO-TC3には6種類の波形を出力できる信号発生器の機能が搭載されています。外部回路にテスト信号を加えて、動作確認や調整が可能です。

メニュー画面からGeneratorを選び、上部DDS端子にプローブを接続します。

出力できる波形の種類

- サイン波

- 方形波

- パルス波

- 三角波

- ランプ波(のこぎり波)

- DC(一定電圧)

周波数上限は10000Hz、振幅値は3.3Vに制限されます。

使えるタイミング

マイコンの入力テスト

→ PicoやArduinoのアナログ入力にサイン波を加えて読み取り確認

回路の動作確認

→ フィルタ回路やアンプに方形波を入れて波形変化を観察

PWMやタイマーの代用

→ 一時的にマイコン代わりとしてLEDやモーター駆動のテストに使用

部品テスター

DSO-TC3には、電子パーツの仕様を調べることができる部品テスター機能があります。

メニュー画面でM-Testerを選択。

レバーを上げてパーツを差し込み、レバーを倒してOK/MENUボタンを押すと自動で部品をテストしてくれます。

テストできるパーツ

- トランジスタ(電界効果トランジスタも)

- 抵抗

- ダイオード

- インダクタ

- コンデンサ

など、よく使われるパーツは基本的に対応しています。

机に落ちてるパーツで「これの仕様なんだっけ…?」というときに使えますね!

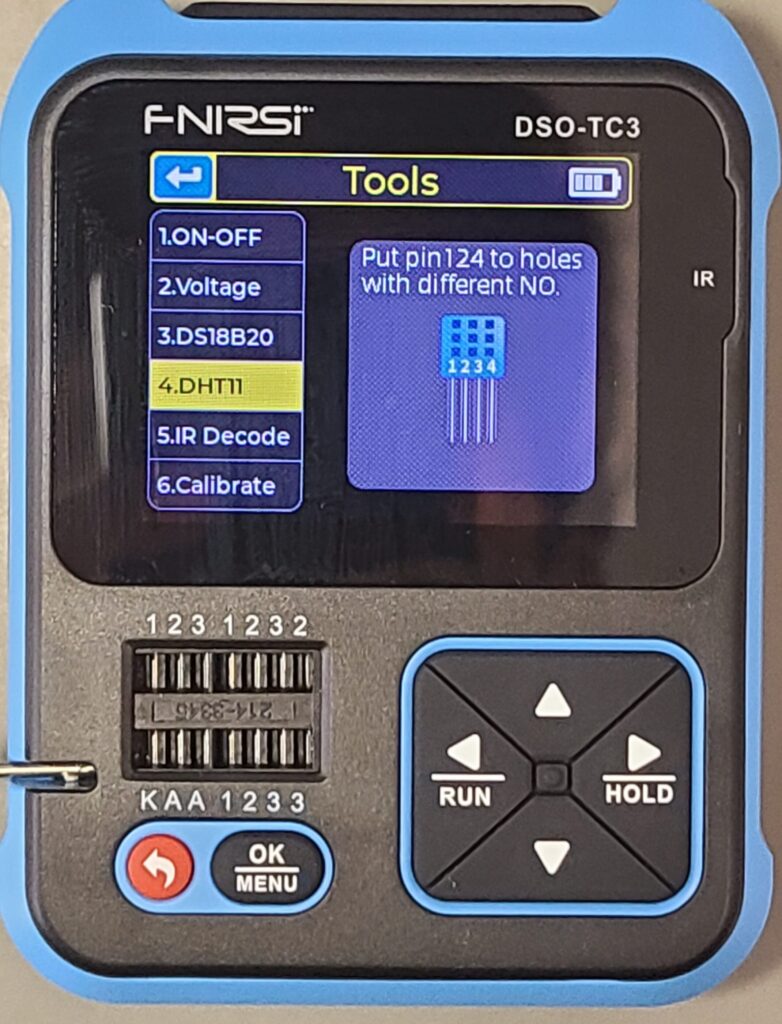

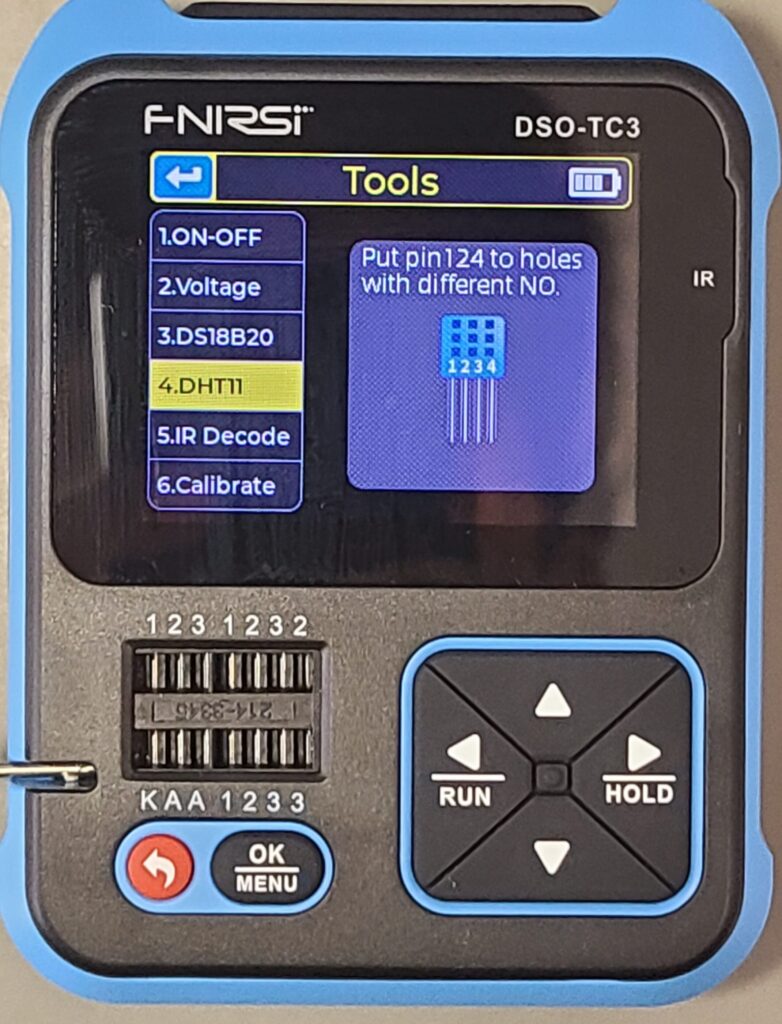

その他機能

DSO-TC3には、ここまで紹介した3つの機能以外にもいくつか機能があります。

メニュー画面からToolsを押すと、ツール画面を開くことができます。

使える機能

- 導通テスト(部品テスターの部分にプローブを接続)

- 電圧計(40Vまで、上部IN端子にプローブを接続)

- DS18B20デジタル温度計(外部センサーを接続)

- DHT11温度・湿度計(外部センサーを接続)

- 赤外線リモコンデコード(NECフォーマット)

- 自動キャリブレーション(1~3端子を短絡)

設定

OK/MENUボタンを長押しすると、設定画面に入れます。

ロゴの表示やボリューム調整などはここで行います。

言語設定が英語と中国語しかないのが少し微妙ですが、難しい英語は使われていないので英語設定でOK。

まとめ

今回は3 in 1多機能オシロスコープ、FNIRSI DSO-TC3を紹介しました。

小型・バッテリー式で持ち運びやすい機体にオシロスコープ・信号発生器・部品テスターがまとまっていて非常に便利なツールです。

これがあれば、マルチメーターではわからなかったミスを突き止めたり、机の上にあるパーツの詳細を確認したりできて、電子工作がもっと快適になります!

初めてのオシロスコープ(+信号発生器と部品テスター)にぴったりな1台なので、ぜひ購入してみてください!

コメント